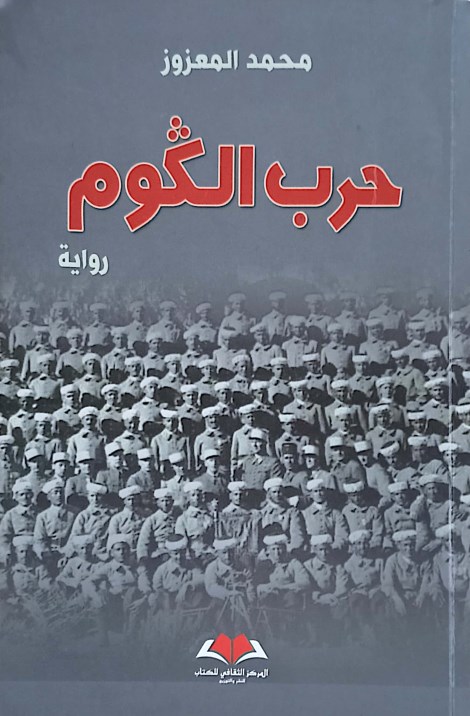

محمد المعزوز، حرب الكوم (رواية)، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء وبيروت، 2022

يقر بول ريكور بأن صلة الحياة بالسرد مطلب معلوم منذ القدم، وتم الحديث عنه كثيرا، حيث أشار إلى أننا “نتحدث عن قصة حياة لنصف التَواشُج بين الميلاد والموت. مع ذلك فإن المماثلة بين الحياة والقصة ليست واضحة في الواقع، ولابد من وضعها تحت طائلة الشك النقدي، وهذا الشك هو عمل كل المعرفة التي استَحصلتها العقود القليلة الماضية حول السرد، وهي معرفة يبدو أنها تَفصل السرد عن التجربة المعيشية، وتَقصِره على منطقة الخيال”[1].

يقر بول ريكور بأن صلة الحياة بالسرد مطلب معلوم منذ القدم، وتم الحديث عنه كثيرا، حيث أشار إلى أننا “نتحدث عن قصة حياة لنصف التَواشُج بين الميلاد والموت. مع ذلك فإن المماثلة بين الحياة والقصة ليست واضحة في الواقع، ولابد من وضعها تحت طائلة الشك النقدي، وهذا الشك هو عمل كل المعرفة التي استَحصلتها العقود القليلة الماضية حول السرد، وهي معرفة يبدو أنها تَفصل السرد عن التجربة المعيشية، وتَقصِره على منطقة الخيال”[1].

واقع الحال أن هذا التفسير الفلسفي الذي وضعه بول ريكور في تفكيكيه لعلاقة السرد بالحياة، يضعنا أمام معضلة فكرية تشكل عُصب قراءة نص روائي، يحمل عنوانا له دلالته وسمته المعرفية، ويَحتَضن بين ثناياه فواصل ومعاني الحرب، باعتبارها ظاهرة إنسانية تُحَدد حسب توصيف “غاستون بوتول” (Gaston Bouthoul) اللحظة الحاسمة في المرور من مرحلة تاريخية إلى أخرى[2]. غير أن هذا الحَسم، يَأخذ طابعا نوعيا حينما تكون الحرب مُرتبطة في مسارها الحدثي بفاعليين احتضنَتهم عُنوة وقصرا بين نيرانها، لتزُفهم تحت ضربات سوط الاحتلال بين خنادق المعارك، وتحُفهم بنغمات الأحزان في عقيقة ألبستهم ثوب تيمة التَسمية المُعلنة في الخطاب الجماعي للفرق العسكرية، حاطبة ليل الوغى، إنها رواية حرب الكَوم.

هي رواية عيسى، وموسى، وعلي، وسليمان، وصالح، وميلود، ومبارك، والطيب، وموحى، ولخضر بن حي الطوبة، ومحماد، وعبد الرحمان، وحميدة، وسعيد ولد التهامي، والشيخ حماد، وباروخ، وهارون، وشلومو، وسادون، وخالد عبد الوهاب التونسي. وهي رواية حليمة، وزليخة، وأدارا، وأمينة، وماريسيا، وأورلي، وخيرة. وهي أيضا، رواية جوان، وغيوم، وباتون، ومونتغومري، وثعلب الصحراء رومل، والجنرال كينيث أندرسون، والعقيد أليكسندر سترك، واللواء لويد فيرديناندل، ودافيد، والرقيب ميشيل، والرقيب جوليان، والرقيب ويليام.

كلها أسماء تسبح بين ثنيا النص الروائي حرب الكُوم، وتمتزج في أحداثها ومروياتها بين تقاسيم الأقدار وحوليات الزمن التاريخي الحدثي المتمثل في زمن الحربين العالمتين الأولى والثانية، الأولى مُضمَرة في الزمان وحاضرة في الوعي، والثانية، مجسدة في الحدث المروي والفعل الحركي والنص السردي عموما.

تلك الأسماء المتناثرة على أرصفة زمن الحكي، نراها تمتزج عبر معاني ولغة النص السردي في فلسفة القيم والخصال، ما بين البطولة والجبن، ونكران الذات وعدم المروءة، والحسن والجمال والقبح والشر والحقد والكراهية. كما تجتمع تلك الأسماء حول تجارب ذاتية تغوص في معاني الذاكرة الجماعية في خضم ثنائية الهامش والإقصاء التي حدد فصولها جاك لوغوف بالاعتماد على مراحل العبور الثلاث والمتمثلة في الفصل والهامش والدمج[3].

فصول تدفع بالمؤرخ، المحتضن لبنية النص الروائي وفق ثقافته التاريخية التي تحكم مرسم خيوط القراءة الواعية لديه، إلى توجس تساؤلات معرفية وحدثية ونصية، مبنية على تَحديده لمعالمَ فصل عناصر العبور داخل رواية حرب الكَوم، ما بين فصول الزمن التاريخي الحدثي بامتياز، عن زمن الحكي في طابع المتخيل السردي، والزمن الموشوم بالمشاعر الإنسانية، التي تسمو بالفرد إلى برج الحب والهيام وسط نيران المعارك.

هكذا، ينجذب المؤرخ عند مطلع الرواية إلى مفهوم الهامش في ظل استحضار بطولات المسكوت عنهم من مدونين للأحداث بالمشاعر قبل النص المكتوب، فتُرسم أمامه من خلال تتبعه لفصول الرواية عناوين متعددة الدلالات تتجاوز جرأة عنوانها الأصلي، لتسطع عناوين عميقة المعاني، ومتولدة من عسر رحيم الكلمات التي تم تضمينها بين أسطر المتن في عمق النص الروائي، فهي: حرب الكًوم، وهي حرب أُسد الأطلس، وهي حرب نسور النصر، وهي حرب ملائكة الرب، وآلهة الحروب الوافدة من المغرب، كما هي شياطين بجلاليب من نار، بل هي عيسى البطل.

إنها رواية عيسى، الجندي المجهول في النصوص، والمهمش في كتب التاريخ، والحاضر في القلوب بلغة مختلف الأديان. إنه عسيى المكلوم بعد قتل الأب للأخ علي، في ليلة دامعة حزينة، خيمت فيها أصوات الغربان، ولم تحمل أي طابعا للرحمة والشفقة، على أنين أم بنواح يخترق القلب إلى مكامن الأضلع.

مطلع الرواية، حدث أليم بحكم وأد الأب للإبن، وغثيان الأنفاس المطبقة على حي سكني سمته الفقر والتموضع في الهامش بلغة جغرافية التاريخ ودقتها، هو حي كولولش بوجدة. فالقتل هو انعكاس لتصلب الأنفاس بعد معانقة المعارك في حرب أولى سميت بحرب المتارس والنيران وأكباش الخنادق. إنها حرب الأموات سيرا على الأقدام، حرب تورث فيها أوزار الآباء للأبناء (ص. 25). وتجر فيها الأقدام للشباب قصرا نحو المجهول تحت قهقهات جند المستعمر، وبكاء الأمهات على فلذات الأكباد تحت حسرة السوط والعنف والترهيب والتخويف، إنه مدخل الرواية (الفصل الأول)، تحت عنوان قهر الحرب ومقتل الأبن وظروف الانخراط في حرب ضروس بين السوط والألم والبكاء. (ص. 7-30).

لم يبرح الحزن فصول النص الروائي، حيث تسكن الأحزان والعلل جسد سلمان بعد فقده للذاكرة من هول المصاب في قتل الابن علي. فحضرت لغة القتل التي استقاها سليمان حسب النص، من عنف حرب اقتيد لها قسرا، فتعلم لغة القتل دون أن يعي عنف الفعل ولا جسامة الحدث، فكان للوجل منصب في الاعتلال إلى تسليم الروح للخالق وعيناه مفتوحتان (ص. 33). كانت ليلة صماء، في فجر أبكم، لم يحرك سواكنه، سوى وزر الأب، في الانقضاض على عيسى وموسى للاقتياد إلى النيران في حرب ثانية، عبر موقع سيدي معافي للتدريب، تشترك في لغة المجهول إلى فوهات البنادق والخنادق. ولا يشفع لهما فيها عناء العم صالح، لا ألمُ الأب المَكلوم. حرب تحمل شبابا يافعا إلى التعلق بخيوط متلاشية، حرب يعلم تفاصيلها المؤرخ العسكري، ويعي هولها، لفرط العنف وقوة الأحداث المصبوغة برائحة الدم والغبار. حرب تضع السؤال خلف الحدث، فيكون موضعه، في النص متمثلا فيما خطبت به الأخت زليخة متسائلة: “لماذا جعلونا نعتقد أن الألمان عدو وجب قتاله، وأن فرنسا شيء منا تآخى مع روحنا كالتوأم، يتردد في دواخلنا كآذان المساجد؟” (ص. 36).

يحضر الزمن التاريخي، في ظلال الأحداث، حيث يستهلم الكاتب الفصول التاريخية لانتقال الكَوم نحو جبهات المعارك من وهران إلى تونس ثم بنزرت والقصرين، وافتراق الإخوة عيسى وموسى بين الطابورين الخامس والرابع، لتعم بيت النشأة “وزواياه حياة كئيبة مسكونة بالفقر والموت وضجيج الحرب والخطف ووعيد الشيخ حماد ذي الألفاظ المتدحرجة كالصقيع فيما انضمت عليه الضلوع” (ص. 39). إنه الزمن التاريخي، أواخر شهر دجنبر من العام 1942. زمن التحاق بقية أفواج الكَوم المغاربة من مراكش وبني ملال ووادي زم وفاس وتازة.

تتعاقب الأحداث ويشتد وطيس الحرب بعد نزول الحلفاء في يناير من العام 1943. بطقوس مغربية تجمع ما بين أصوات وألحان وإيقاعات لعلاوي والركَادة وأحيدوس وأحواش، التي عمت طوق المسافات في المغرب الكبير، مغرب الحلم المنتظر. بل فلسفلة حرب الغد وبعده، إنها “الموت الذي تجره عربة الفقراء” (ص. 44)، “إنه الفقر الذي يُطبع على شاكلة الورق المقوى، ويمتد طوله من النقطة الأولى في التاريخ إلى الآن”.

تلك الحرب التي ارتسمت فيها أولى الصدمات ببطولات عيسى رجل الكَوم، وتفجير الدبابة في وجه غيض دافيد الحاقد الذي يكره العرب. إنها معارك منسية بالأراضي العربية، أبطالها من المهمشين، ونيرانها تلتهم أبناء الجلدة الواحدة ورفقاء السلاح. بل حرب غير عادلة ولا منصفة للبطل والجريح المهمل من الكَوم دون العجم. فالدمع والحسرة بين الأضلع تسقيان الفؤاد، فتنهمر الحسرة على تضحية بدون مرسم ولا عنوان.

بين النيران ولهيب المدافع وحرارة فصول الموت تنتفض بطولات الكَوم، فينسل عيسى، بجرأة الجندي صاحب المروءة، لإنقاذ أسرة باروخ من ديانة اليهود بطعم تعايش الحياة التي عهدها بحي كولوش/الوطن، مستحضرا رفض السلطان تطبيق قوانين فيشي على رعاياه من ديانة التوراة (ص. 55) ، حيث كان لليهود وجود بالمغرب منذ القدم. فعم الحب قلب البطل عيسى بقلب أدارا من أول ملمح وسط الهروب من قذائف وملاحقة الجنود الألمان. فتسمية الكَوم التي يحملونها لا تحبل إلا بشيء واحد، بسالة لا متناهية.

احتدمت نيران المعارك بين فصول الأحداث التاريخية العسكرية وتفاصيل الاصطدام وقوة المجابهة بلغة السكاكين، في مشهد حربي قوي المعالم، حزين الأحداث، وبليغ الدلالة في تطاير غبار الساحات ورائحة دم الجنود بين تقاسيم مشاهد الموت والبطولات والتضحيات والتآزر لإخوة السلاح. كل ذلك في سياق الزمن التاريخي للمعارك وتفاصيلها التي بنيت في النص الروائي من حقيقة أحداث مختلف جبهات القتال. حيث وُجد عيسى ابن الأم التي لا تلد إلا الموتى.

صوت علي، كان الناظم للأحداث روحا قبل أن يكون جسدا، فصوت علي، المغتصب في الحياة، ظل يرفرف فوق رؤوس الإخوة الأشقاء، بفعل الضمير الصحو الذي ينبض حكما ويعرف حقيق الغرب القاسي، “ذلك الغرب الذئب المخادع، يخدع حتى كيانه ووجوده، لا يثق حتى في ظله، دموي بطبعه، لا يعيش إلى على حساء من مسحوق عظام المدحورين وأشلائهم، لا ولاء له إلا لمخيلته المُنشَدة أبدا إلى تاريخه القريب” (ص. 78)، بل هو الاحتلال الذي “هو شقاء الإنسان الذي يطول كلما فضل أن يولد ويحيا في كنف الخوف أسير شهوة البقاء والحياة، فلا حياة مخلوقة مع الاحتلال أبدا، لأنه نقيض الحرية، لا نقدر أن نراه إلا في أسراب من الأشباح الطائرة، خفاء، نقيض الأرواح سرا وعلنا” (ص. 79).

لم يجد موسى، بدوره، من انفلاته من حتمية الموت هجرا للحزن من دواخله، فقد استلت منه المنية روح صديقه لخضر ابن حي الطوبة، وهو في بطولاته بين نيران القذائف والحرائق، وفي “رأسه موسيقى حرب لا تحضن إلى العبيد والجوعى وجيلا من الموتى” (ص. 84). وهي الحرب التي لا يعير فيها الجندي في ساحة المعارك أي اهتمام للموت، لأنه بلغة الرقيب صانعه وذائقه، فليس لاحتضان موسى لحمو موضع بين ساحة القتال، فالتحية العسكرية للرقيب أسبق من التحسر والألم والحزن على فقدان إخوة السلاح. فاترك الظل الذي يأويك، وكن أول الطريق (ص. 87).

كانت ليلة الانتصار في الزمن التاريخي، بعيدا عن زمن الحكي، ليلة استرجاع “سحتان” و”القصرين”، ليلة الاحتفاء بالجنود المغاربة، جنود النصر والبطولات، ليلة كدًّر صفوها منظر الشدود بين العجم من الإنجليز بألوان قزح، ليلة الجنس الغامض على طباع وثقافة أهل الكَوم (ص. 91). ليلتقي الأخوة الأشقاء، بعد الفراق، في خط الزمن التاريخي عند خط مارث، لقاء الأنفاس والأحاسيس الجياشة، لقاء الألم والفرحة والرغبة في الخلاص من قيود الحرب وسوطها القاتل لمعالم الروح، التي تقيد الأرواح، فلا “تنتصر فرنسا إلا بقدر تراكم جثث موتانا” (ص. 94)، ولا ينقد الأنفاس من الوهن وثقل التفكير سوى سيجارة ترتشف جلبا للطمأنينة.

جاءت تفاصيل تكتيكات المعارك مدوية في غياهب الأحاسيس والمشاعر، حيث تحول النص السردي إلى مكمن لتفاصيل التكتيك وأساليب خوض المعارك، ما بين اختيار الجبهات والمواقع، وتحديد أزمنة الصدمة العسكرية وتحقيق عنصر المفاجأة في الحرب بلغة ليدل هارت وكلاوزفيتش، لتنتقل مسارات الحرب من موطن تونس إلى أعماق مسارات حنبعل في حملته على الروم في المعركة الشهيرة التي أصبحت تحمل في ذهن عيسى اسم مونتي كاسينو. إنها الجبهة الإيطالية، نحو صقيلية ومونتي كاسينو، الشديدة التعقيد والقوية المخاطر، والمعتلة بطقوس المناخ وقسوته في الليالي الثلجية المظلمة (ص. 99).

هناك، بدوار كولوش، تستمر المعاناة، وتقفر الحياة، بلغة المسغبة والجوع، ونزع المحاصيل عنوة، حتى بلغ بالناس التحاف أكفان الموتى لوقاية الأجساد من لسعات الصقيع والجوع. فتخرج حليمة باحثة عن مورد للرزق، بين مساكن المعمرين، وهي ترتعش خوفا من الابتعاد عن المسكن الآمن، مسكن سليمان، لترتجف أناملها بعد العود ومحاولة الاغتصاب من العجمي، فتخر بكاء وحسرة على انكسار فلدة كبدتها زليخة، التي قدمت جسدها قربانا للشيخ المعتوه، الذي لم يطل خصلة شعر الأم حليمة وهي في ريعان شبابها. فزاد الألم والوجل من وجع الأم المكلومة في ليلة زفاف بطعم الجنازة على ثوب أبيض لصبية بين مخالب الشيخ حماد، الظالم والمتجبر بالضرب المبرح الجارح، بعد العجز عن الدخول بالعروس في مأتم الزفاف.

حن قلب الابنة إلى زيارة الأم، في يوم ذي مسغبة، فما كان إلا أن هجرت وكر الزوج، في مطلع لا عود فيه إلا وهي جثمان على النعش، فما كان للسرد في الحكي إلا الوفاء بأقوى مشهد في قتل الشيخ لزليخة ذات الجسد النحيل المرهف في صورة المتوحش الذي جدب الأضلع المنكسرة فوق التراب وجعلها جثة هامدة.

ثارت غيرة القوم، فانتفض الكل أمام فوهات بندقيات المستعمر، فسقطت الأرواح دما على غيرة من قتل بريئة بلغة العنف والسوط. فعم الحزن قلب الأم المكلومة باقتياد الأبناء إلى الموت عنوة، وكسر شوكة الابنة في رعيان شبابها. فكان فقد البصر دلالة على فقد فلذات الأكباد.

زاد الألم وعم الوجع بين عيسى وموسى، وهما بين النيران في أرض لم يعلما مصيرهما ومخرجهما منها بأي المسارات ينتهي وبأي موت ينقضي ويحرر الذات إلى الخالق قبل انخماد الروح. فاستمرت المعاناة بين المعارك وقوتها، وخطوط النار، في وصف دقيق للأحداث التاريخية، لتطل على عيسى شمس المروءة وإنقاد الإيطاليات من الاغتصاب والاستغلال من العجم.

صوت الاغتصاب، تهمة وضعت على جبين الكَوم، من دون سبب، بل هي مجرد تنقيص من مروءة الكَوم، بمن لبس جلبابهم وتقمص الدور المقيت. فما كان من المذنب إلا أن احتمى بخلق التهم، ورمي عيسى في الأسر، بين الحفر وقسوة المناخ. فالاعتراف بالفضل كان مطلعه غناء الإيطاليات بمعزوفة الوفاء على موقع سجن عيسى، الذي لم يفك أسره سوى، اتهامه بوزرة الحمق والجنون.

عاد عيسى البطل وكله شوق وحنين لرؤية قلب الأم واحتضان صدرها، فما كان للأحضان وجود ولا للحنان موطن، بل هو بداية انتقام من الأشرار، من الشيخ إلى القائد، إلى كل مُفتعل لذنب وأد منبت الأحرار في القلب والروح والجسد.

عم الخوف قلب الظالم المتعجرف ببطولات عيسى رمز الكَوم، صاحب النخوة العاشق لليهودية بطعم العفة والمروءة. وصل خبر وفاة الأم إلى فؤاد عيسى بطعم جلاد يمخر عروق الفؤاد بين الأضلع، فما كان منه سوى المجازفة بإلقاء آخر النظرات على محيا أم ولدت من رحيم المعاناة، وعاشت في ظل الحزن والفقر والعوز. انتصر الحق، بالرغم من كيد الأعداء في وأد عيسى وإلقاء القبض على بطل من أبطال حرب الكَوم، فما كان له سوى القفز بالحببة اليهودية خارج تطويق جند الاستعمار، ونقلها رفقة راعي بعيدا عن أعين الحزن والآلام، ليتحقق فصل من رواية تفرض على صاحبها، الكتابة أيضا عن معارك عبد الكريم الخطابي وبقية أبطال المقاومة المغربية.

———————————-

مراجع:

[1] – بول ريكور، الوجود والزمن والسرد، فلسفة بول ريكور، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1999، ص. 39.

[2] – زهير اليعكوبي، الحرب، مقاربة فلسفية سياسية، منشورات ضفاف، بيروت، 2016، ص. 21.

[3] – جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص. 442.

رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه

رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه