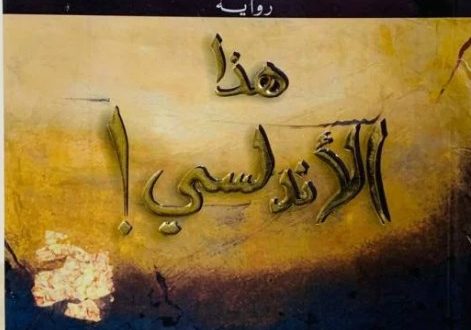

قراءة في روايتي “هذا الأندلسي” لبنسالم حميش و”المخطوط القرمزي” لأنطونيو غالا

يحظى البحث في تاريخ الأندلس بمكانةٍ أثيرةٍ لدى الروائيين والباحثين والدارسين. لعل هذا راجع إلى أن هذا الفضاء يتمتع دوما بجاذبية خاصة، فإذا أحصينا عدد الروايات التي كُتبتْ عن الأندلس، لا شك أننا سنجد العشرات خاصة باللغتين العربية والإسبانية. تُركز هذه الروايات -على تعدّدها- على مَلمحين مُتقابلين: تاريخ ازدهار الأندلس حضاريا وفكريا وعمرانيا؛ حين كانت مصدر إشعاع علمي يستقطب العلماء والمفكرين، وينتج المعرفة بمختلف فروعها (الأدب، الفلسفة، الفلك، الرياضيات، الطب، المنطق، السياسة..)، ثم تاريخ التراجع والانهيار والسقوط عبر الاهتمام بالصراع حول السلطة بين العائلات والملوك والأمراء الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الأندلس من ناحية، أو بسرد أحداث الهزيمة الكبرى التي أدت إلى ضياع مملكة غرناطة، آخر قلاع الحكم الإسلامي من ناحية ثانية ضمن ما صار يسمى بالتخييل التاريخي الذي يمكن تعريفه بأنه تفاعل السرد مع الأحداث التاريخية من خلال حبكة معينة تمثّل حقبة أو شخصية أو حدثا مكرّسا كان أو هامشيا، عبر إيجاد تقاطعات مباشرة أو غير مباشرة مع الواقع المعيش. هكذا، ينظر الروائي إلى الكتابة السردية بعين التخييل من جهة، وعين التاريخ من جهة ثانية، لصنع حبكة تختفي فيها الحدود أو تكاد بين التخييلي والمرجعي[1].

يحظى البحث في تاريخ الأندلس بمكانةٍ أثيرةٍ لدى الروائيين والباحثين والدارسين. لعل هذا راجع إلى أن هذا الفضاء يتمتع دوما بجاذبية خاصة، فإذا أحصينا عدد الروايات التي كُتبتْ عن الأندلس، لا شك أننا سنجد العشرات خاصة باللغتين العربية والإسبانية. تُركز هذه الروايات -على تعدّدها- على مَلمحين مُتقابلين: تاريخ ازدهار الأندلس حضاريا وفكريا وعمرانيا؛ حين كانت مصدر إشعاع علمي يستقطب العلماء والمفكرين، وينتج المعرفة بمختلف فروعها (الأدب، الفلسفة، الفلك، الرياضيات، الطب، المنطق، السياسة..)، ثم تاريخ التراجع والانهيار والسقوط عبر الاهتمام بالصراع حول السلطة بين العائلات والملوك والأمراء الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الأندلس من ناحية، أو بسرد أحداث الهزيمة الكبرى التي أدت إلى ضياع مملكة غرناطة، آخر قلاع الحكم الإسلامي من ناحية ثانية ضمن ما صار يسمى بالتخييل التاريخي الذي يمكن تعريفه بأنه تفاعل السرد مع الأحداث التاريخية من خلال حبكة معينة تمثّل حقبة أو شخصية أو حدثا مكرّسا كان أو هامشيا، عبر إيجاد تقاطعات مباشرة أو غير مباشرة مع الواقع المعيش. هكذا، ينظر الروائي إلى الكتابة السردية بعين التخييل من جهة، وعين التاريخ من جهة ثانية، لصنع حبكة تختفي فيها الحدود أو تكاد بين التخييلي والمرجعي[1].

تقدم سيمون روز (Simon Rose) في مقالها “ما هو التخييل التاريخي؟” بعض الأنواع الأخرى المرتبطة بالتخييل التاريخي[2] ، وهي:

أ- السفر عبر الزمن (Time travel): وهو من أكثر الأنواع شعبية لا سيما في الغرب، يستند إلى نقل شخصيات من الحاضر إلى الماضي، لجعلها تعيش في التاريخ القديم بكل واقعيته.

ب- التاريخ البديل (Alternate history): نوع مستقل يركز على التاريخ البديل باسم “ماذا لو؟” (?What if)، وعادة ما يتم تعيين القصص في عالم من الأحداث التاريخية التي لم تحدث أو تُكتشف بطريقة مختلفة، وتشمل عدة سيناريوهات، مثل سيناريو قتل نابليون في المعركة 1799، أو انتصار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. أي أنه ليس ضروريا أن يظل وفيا للتاريخ.

ج- الفانتازيا التاريخية (Historical fantasy): اتجاه يضم شخصيات تاريخية، أو أحداث تاريخية يضاف إليها عناصر خيالية مثل؛ ميزات أسطورية (الطيران، عدم الموت…) أو السحر أو غير ذلك.

يكشف التخييل التاريخي باعتباره نصَّ مساءلةٍ عن الأسئلة المضمرة للتاريخ والمجتمع والسياسة. يقول ميلان كونديرا “لا تفحص الرواية الواقع بل الوجود. والوجود ليس ما جرى، بل هو حقل الإمكانات الإنسانية، كل ما يمكن للإنسان أن يصيره”[3]. تبحث الرواية، حسب كونديرا، في الوجود عينه، فيما يحقق للإنسان ذاتيته بصفته كائنا مميزا. لذلك، يقر بأن الإخلاص للواقع التاريخي “مسألة ثانوية بالنسبة لقيمة الرواية. إن الروائي ليس مؤرّخا ولا نبيّا: إنه مستكشف الوجود”[4]. يعبّر هذا القول إلى أبعد حد عن الرواية التاريخية الجديدة التي تجعل الرواية مركزا والتاريخ مجرد هامش يحيط بها، عكس الرواية التاريخية الكلاسيكية التي سعت إلى الإخلاص للتاريخ[5].

سوف نرصد فيما يلي أوجه التدبير الحضاري للاختلاف والتعايش في مقابل الكشف عن مظاهر الاضطهاد في فضاء الأندلس باستحضار روايتين، هما “هذا الأندلسي” للروائي المغربي بنسالم حميش، و”المخطوط القرمزي” للكاتب الإسباني أنطونيو غالا، لكن قبل ذلك لا بد أن نعرّف بمفهوم الأندلس، مجال هذه الدراسة.

1 . مفهوم الأندلس:

كان فضاء الأندلس وما يزال مجالا خصبا لتأليف العديد من الكتب والمؤلفات والنصوص الإبداعية في العالم أجمع[6]، لكن يلاحظ أن اهتمام الباحثين العرب انصبّ أساسا ولفترة طويلة على المرحلة التي صاحبت قيام الدولة الإسلامية بالأندلس خلال العصر الأموي، مرورا بمختلف المراحل والأحداث السياسية الكثيرة، وصولا إلى سقوط غرناطة. لعل السبب في ذلك راجع إلى وفرة المصادر التي تتحدث عن هذه المرحلة، وإلى حنين المسلمين الدائم إلى هذا الإرث الحضاري والتاريخي والعمراني الهائل. في مقابل ذلك يلاحظ أن الباحثين الأوروبيين، والإسبانيين منهم بالخصوص، قد اهتموا بشكل واضح بالفترة التي تلت سقوط إمارة المسلمين في الأندلس، حيث درسوا تاريخ الموريسكيين بالتوقف عند الوثائق والمراسيم الملكية المؤطرة للمعاهدات، ومحاولة تدجينهم، ثم طردهم بشكل نهائي، والكشف عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الطرد[7].

يدل لفظ الأندلس كما يرد في الكثير من المراجع العربية والأجنبية[8] على منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية التي كانت خاضعة للسلطة السياسية الإسلامية بين سنة 711م (92هـ) إلى سنة 1492م (897هـ). انحسر مفهوم الأندلس بعدما تقلّصت هذه السلطة السياسية، فأصبحت تُعرف مملكة غرناطة ب “الأندلس الصغرى”.

دام حكم المسلمين أكثر من ثمانية قرون. لكن يجب التمييز هنا بين السلطة السياسية الإسلامية، وبين وجود الإسلام الذي ظل مستمرا تحت سلطة المسيحيين إلى غاية الطرد النهائي (1609/1614م). فالأندلس لم تنته يوم سقوط غرناطة رغم انهيار السلطة السياسية الإسلامية. دافع الأندلسيون عن أرضهم بالسلاح (ثورة البشرات مثلا)، كما ظلوا هناك بعد الهزيمة سنوات طويلة إلى أن جاء قرار الطرد النهائي.

ولئن كان مصطلح الأندلس شديد الانتشار في المجال الإسلامي، فإنه ليس كذلك عند مجمل المؤرخين والباحثين الغربيين الذين درسوا هذه المرحلة، لذلك لا تتردد مانويلا مارين (Manuela Marin) -المتخصصة في الدراسات الأندلسية- في اعتبار أن “استعمال عبارة الأندلس «Al-Andalus» ليس عالميا”[9]. كانت تُستعمل -خلال هذه المرحلة- الكثير من التعبيرات للدلالة على هذا المجال الجغرافي، مثل “إسبانية المسلمة[10]” (Espagne musulmane) و”إسبانية العربية” (Hispano-arab) أو “عرب إسبانية”[11]. لا تتفق الباحثة مع هذا الاستخدام، وتنتصر للفظ “الأندلس”. ترجع ذلك إلى سببين؛ الأول أنه استعمال وفيّ لعلم المصطلح فيما يخص دلالته على سكان الأندلس لرسم معالم وجودهم وأرضهم، وثانيا لأن الصيغ المستعملة مثل “إسبانية المسلمة” عامة وغير دقيقة من وجهة النظر التاريخية والجغرافية، ذلك أنه في العصور الوسطى كانت إسبانية عبارة عن مجموعة من الممالك (ليون، ونافار، وقشتالة، وأراغون…)، علاوة على أن الأندلس ضمت عدة مناطق في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانية، والبرتغال). لعل هذا ما عبّر عنه بدقة جون بيير ديديو(Jean-Pierre Dedieu) بقوله “إسبانية ليست هي إسبانية”[12] أثناء شرحه الوضع الجغرافي لإسبانية ما قبل القرن 15م؛ أي قبل أن يتم السعي نحو التوحيد بزواج ملكة قشتالة إيزابيل I (1451-1504) بملك أراغون فرديناند II (1452-1516).

نفضّل في هذا السياق إطلاق مصطلح الأندلس بدل عبارة “إسبانيا المسلمة” أو “عرب إسبانيا” ليس فقط للاعتبارات التي قدّمتها مانويلا مارين فقط، ولكن أيضا لأن الأندلس التي حكمها المسلمون لم يكن يتواجد بها العنصر المسلم، بل اليهود والمسيحيون، فضلا عن الكثير من الأجناس من غير العرب. لهذا، لا ينبغي اختزال الأندلس في أساس ديني أو عرقي أو لغوي، لأنها شكّلت حضارة يطبعها التنوع والتعايش.

وإذا كان التاريخ في أساسه استحضارا لما سبق، فإنه مع ذلك لا “يساوي الماضي”[13]، على اعتبار أن الماضي وحدة زمنية منقضية تمتد من اللحظة الماضية القريبة وتتعمق في القدم، فضلا عن أنه “مجموع ما حدث فعلا، بعيدا عن متناول المؤرخ”[14]، تكمن مهمة التاريخ في استحضار الوقائع الهامة والمؤثرة في الوجود الإنساني، فليس كل ما وقع يدوّن، حيث يستحيل فعل هذا الأمر، لذلك، فإن ما يظل حيا هو ما يتجاوز الماضي ليخترق الحاضر. وهكذا يصير “موضوع التاريخ هو الماضي الذي هو حاضر”[15]. ذلك أن الماضي لا يفقد كل صلاته بما يعيشه الإنسان في حاضره، هنا يتورط الحاضر في الماضي، مثلما يتورط المستقبل في الحاضر، وتتداخل الأزمنة بطريقة معقدة يصعب ضبطها.

إن الزمن منفلت كلما ابتعد عن التشكلات السردية الساعية إلى إحكام القبض على الزمن الفاني والمنقضي من جهة، وعلى الحاضر من جهة أخرى. لهذا، نعود إلى مختلف السرود والمرويات التاريخية بهدف الحفاظ على “الذاكرة الجماعية” وعلى التاريخ عموما، لأن “التفريط فيه من شأنه أن يعرض مجتمعا بكامله إلى فقدان الذاكرة والإصابة بالعمى الحضاري”[16]. بهذا المنطق يصير الماضي مرآة للحاضر، وفانوسا يسلط الضوء على مساربه الصعبة، فلا يمكن قراءة الحاضر بمعزل عن الأحداث الماضية، كما أن الحاضر بدوره في أغلب الأحيان يتشكل أساسا من إرث الماضي، من هنا، فإن “الحاضر والماضي يضيء كل منهما الآخر” خاصة إذا آمنا بفكرة أن التاريخ “يكرر نفسه”. هنا يصبح من الواجب الالتفات إلى مخلّفات التاريخ بهدف الاستفادة واستخلاص الدروس، فمن غير المنطقي أن يستمر الإنسان في تكرار نفس السيرورات المؤدية لنفس الأعطاب والأخطاء، لأن البشرية تسير وفق مبدأ التراكم لا القطيعة، التكامل لا التقوقع على الذات والحاضر. من هذا المنطلق نقول مع العروي إن “التاريخ ماضٍ ـ حاضر”[17]، يسير في خط متواصل، متعرّج تارة، ومستقيم تارة أخرى. لكن الثابت أنه تاريخ إنساني مبني على النقص من جهة، وعلى إضاءة حياة الإنسان من جهة ثانية.

ولا جدال في أن الحاضر يتأسس على الماضي بمعنى من المعاني، مثلما لا جدال في أن المستقبل يتأسس على الحاضر، فإذا كان الاسترجاع عبر السرد يوقظ منطقة الذاكرة، فإن الاتجاه نحو المستقبل ينبني على التوقع، ولا يكون هذا الأخير إلا بفهم واستيعاب اللحظة الراهنة في علاقتها بما سبقها، ذلك أن “كل يوم يزداد شعورنا بضرورة استنطاق الماضي عن الظاهرتين اللتين تظللان حياتنا السياسية والفكرية: التخلف التاريخي واستدراكه الواعي: أي التغيير”[18].

تسعى الإنسانية بطبيعتها دوما إلى التغيير، إلى نقل الحاضر من صورته الواقعة إلى صورة متوقعة تتأسس على الدراسة العميقة وعلى الوعي المسؤول بشروط النهضة. لكن ذلك لن يقوم دون تحريك “التاريخ الراكد”[19] بتعبير العروي، وإيقاظ الساكن فيه، وإخراجه من ثوبه البالي القديم، إلى رحابة عصر يؤمن أبدا بالتطور والتغيير والتقدم، من هذا الفهم يسعى الروائي العربي إلى استحضار التاريخ واستلهامه، وتقديم الدروس والعبر المستفادة منه في شكل سردي قائم على التخييل المتداخل بما هو تاريخي، نقدا ونقضا وإضافة وفهما وتأويلا واستشرافا. يضطلع السرد والتاريخ إذن بمهمة التوسّط في تمثيل الماضي وتقريبه من المستقبل الذي سيصبح حاضرا. إن لعبة الزمن هاته، قائمة بالأساس على التداخل القوي المؤدي في النهاية إلى تشكيل مصير الفرد في الحاضر المعيش وفي المستقبل المرتقب.

- هذا الأندلسي: من سرد الاختلاف إلى تمثيل الاضطهاد

تستحضر رواية “هذا الأندلسي” تجربة الصوفي عبد الحق بن سبعين ومغامراته ومكابداته، حيث أظهرت شخصيته “متوهجّة تنتمي بقوة إلى عالميْ الدنيا والدين بلا كوابح ولا مخاوف”[20]. فالتخييل بصفته آلية سردية استطاع أن يقدم الشخصية بشفافية ويمنح البطل إمكانية تصوير داخلي عميق ساهم في خلق نص غنيّ، متعدد المرجعيات.

يأخذ السرد في رواية “هذا الأندلسي” موقعا ثالثا، مترفّعا عن إقصاء الآخر، أو الاعتراف بأفضلية جنس على جنس أو عرق على عرق. على هذا الأساس سعى السارد من خلال خطابه وحواراته إلى خلق “موقع ثالث” بلغة هومي بابا[21]، موقع يسع الجميع، ويؤمن بالاختلاف، لأن الكل متورط في صنع هوية لا تنبني أساسا على الانسجام بقدر ما تتأسس على الهجنة؛ “ذلك أن الهجنة، والتجاذب والانشطار، والاختلاف الثقافي (لا التعددية الثقافية) تشق الهوية وتجعلها ضربا معقدا من التقاطع والتفاوض بين فضاءات مكانية وزمنيات تاريخية”[22]. ولقد استطاعت الأندلس بما كانت تعرفه من هُجنة بناء مجتمع تتعايش فيه كل الأجناس، وتأتلف حول مَعين المعرفة قبل أن يتحوّل هذا الاختلاف إلى أداة للصراع والطرد والترهيب والاستعباد ونبذ كل اختلاف. تقف رواية هذا الأندلسي عند نوعين متقابلين من تمثيل الاختلاف، الأول قائم على التعايش والمثاقفة الحرة، والثاني يستند على نفي الآخر وقتله وتهجيره قصرا.

1.2. تمثيل التعايش:

تعود الرواية في تمثيلها لحقبة تاريخية مفصلية إلى الوقوف عند أحد أهم ما ميّز حضارة الأندلس لفترة طويلة قبل تداعي الحكم وانهيار الوجود الإسلامي. يتمثل هذا الأمر في ذلك التعايش والانسجام والتكامل بين المسلمين واليهود والمسيحيين الذي كان يقوم على احترام حرية المعتقد وإقامة علاقات إنسانية مشتركة إيمانا بأنه “لا توجد ثقافة منفردة ونقية محض، بل كلها هجنة مولدة، متخالطة، متمايزة إلى درجة فائقة”[23]. لهذا، فالإنسان لا يمكنه العيش إلا ضمن هذا الاختلاف. وكذلك حاول السارد إبراز هذا التعايش، نقرأ: “«أنا وهذا يهوديّان، وهذا وهذا من قوم عيسى، وهؤلاء مسلمون مثلك. سلهم كيف عشنا وأهلنا في رقُوطَة، وأمثالنا كثيرون في القرى والمدن الأخرى… سلهم بربّنا سلهم». تعالت الأصوات شاهدة: «والله كأسنان المشط»، «كأصابع اليد الواحدة»، «نتبادل العون والنصح، نتقاسم الحياة حلوّها ومرّها»”[24]. يكشف هذا النص عن تكامل الديانات الثلاث على أرض واحدة، وانسجامهم مع بعضهم البعض بعيدا عن الصراعات المذهبية القاتلة، أو عن التعصبات التي تنظر للهوية بأفق ضيق يبيح لها الوجود، وينفي ما عداها. بل إن التعايش كان يشمل جميع مناحي الحياة. “وهفونا معا بكل جوارحنا والتحامنا إلى تقصّد الألباب دون القشور، وتلطيف التضاد والخلاف، حتى صارت بقرآني تستشهد، وصرتُ بصحيح توراتها أذكّر، ولا مسعى لنا ولا مطمح إلا نعيم الإحاطة وحسن التجاذب”[25]. نلحظ هنا شدة التقارب والتساكن بين جنسين أحدهما مسلم والثاني يهودي دون أن يحيل بينهما تباعد المعتقد في إيجاد لحظات الوصال.

صفوة القول، إن الأندلس قدّمت نموذجا متميزا لفكر يستوعب الخلافات والصراعات التي تضعف الأمم، غير أنها مع ذلك لم تستطع الصمود كثيرا، إذ سرعان ما انقلبت المبادئ المشتركة وساد الاضطراب في مناطق واسعة من الأندلس كان ذلك تمهيدا للقضاء على ذلك الاختلاف بشكل يكاد يكون نهائيا.

2.2. تمثيل ثقافة التهجير والإقصاء:

إذا كانت الأندلس مثالا يستحق أن يدرس في ثقافة الاختلاف، فإنها أيضا مثال ينبغي أن نقف عنده في الصراع الديني والتعصب والتشرذم وغلبة القوة واندحار الاختلاف لاسيما خلال أواخر القرن السابع الهجري وبداية الثامن أمام تعاظم المد المسيحي وتقلص قوة المسلمين في الغرب الإسلامي عموما. فتصاعدت مشاعر الكره والتهجير. “فيمّم وجهة التأمل في هذا البلد النازف المكلوم وسكّانِه الهلعين، النازحين قسرا وكرها، وأنا منهم، ولو أن من يطردني هم من بني جلدتي، وملّتي، والعياذ بالله”[26].

يعالج هذا المقطع كما هو ظاهر نوعين من الطرد؛ الأول يمارسه النصارى، والثاني تمارسه سلطة المسلمين الحاكمين في المناطق الأخرى ضدّ كل من يخالفهم الرأي. لكن ما إن تتلاشى سلطتهم حتى تعلو حدّة الطرد والترهيب، ويصبح السقوط المحتوم وشيكا. “أنا المحكوم عليّ بإفراغها مع المهجّرين أفواجا أفواجا”[27].

بناء على ما سبق، نقول مع بول ريكور بأن السرد حارس للزمن[28]، فبواسطته نتمكّن من القبض على اللحظات التاريخية المتوارية، كيفما كانت هذه اللحظات، ذلك أن “الزمن المروي” إضافة إلى الفعالية التخييلية ينتج حبكة تجعلنا نقترب أكثر من الحقبة التي يقف عندها الروائي. ولا ريب أن بنسالم حميش يعيد تخييل تاريخ مشترك، وما ابن سبعين إلا نتاج لهذا التاريخ، كما أن رواية هذا الأندلسي حلقة مضيئة تنضاف إلى الروايات العربية ذات التوجه التاريخي. وغني عن البيان أن نقول بأن الروائي يستثمر ما تتيحه المكتبة التاريخية من مؤلفات، لكنه ينزاح عنها بتوظيف الخيال. من هذا المنطلق، لا يمكن أن نقول بأن الرواية تمثل التاريخ بأمانة تبعا لمعطيات التاريخ نفسه، فهي وإن كانت تعالج المحطات الكبرى لحياة ابن سبعين إلا أنها تتعدى الشخصية التاريخية من حيث إنها ذات عاشت في الماضي إلى جعلها شخصية روائية تشعر وتحبّ وتتكلم وتتنفّس من جديد وفق حقيقة سردية جديدة. ولعل هذا ما قصده غويتصولو بقوله: “إننا نعلم من سرفنتيس أن الرواية هي مملكة الشك، فادّعاءات تاريخ مؤسّس عادة على حكايات وأفعال خرافية (مصطنعة) تعارضها الرواية بحقيقة الخيال الخلاق وأمانة العمل المتحرّى من الأقنعة ومن مهازل كل أسطورة مرفوعة إلى سدّة الحقيقة الدوغمائية المتفشية”[29]. حسب هذا الفهم، فالرواية خطاب خاضع لسلطة الخيال المنفلت من سلطة القوة التي حرّكت أغلب المؤرخين. لذلك فهي تنتج سردا مناقضا لسرديات السلطة والفقهاء، وما رواية هذا الأندلسي إلا مثالا لذاك السرد البديل الذي يعيد الاعتبار لابن سبعين وفكره بعيدا عن تكفير الفقهاء وجور الحكام ونسيان التاريخ.

يتبدى من خلال هذا المحور أنه تم تسريد ذات ابن سبعين وفق منظور يُموقع الرجل في عصره، ويعيد النبش في ذاكرة التاريخ المليئة بالأحداث والصراعات، حيث قام السرد في الرواية على استراتيجية خطابية نقيضة تقف سدّا منيعا في وجه السلطة السياسية والدينية آنذاك، محاولا فسح المجال لإبراز النموذج الصوفي الذي كان طوال التاريخ الإسلامي موطن جدل واسع. فضلا عن أن النص يثير أسئلة أكثر إلحاحا تتقاطع مع الحاضر. الأمر الذي يجعل التاريخ ها هنا درسا لفهم الواقع والتفاعل معه تفاعلا إيجابيا من زاوية فهم أخطاء الماضي وتجاوزها من جهة، ومن زاوية بناء هوية سردية تضطلع بمهام النقد والتنوير والتأكيد على المثقف الواعي بالأخطار المحدقة بالهوية المشتركة العامة التي ينبغي أن تشكل مصدر قوة لا ضعف.

- المخطوط القرمزي: صورة الأندلسيين من فضاء التعايش إلى الكراهية

يتداخل في رواية المخطوط القرمزي لأنطونيو غالا -التي تعيد تخييل السيرة الذاتية لأبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة من خلال تتبع مختلف المراحل والتحولات التي عرفها منذ صغره إلى غاية توليه الحكم، ثم سقوط غرناطة، فلجوئه إلى فاس- فضاءان اثنان؛ التعايش، والكراهية. أما الأول فيأتي في شكل حنين استيعادي لمرحلة الأندلس المتسامحة التي اختلطت فيها الأديان والأنساب، وانصهر الجميع في وطن واحد يحكمه التعايش، والاحترام، وتبني قيم الاختلاف، وحرية التدين وأداء الشعائر والطقوس. “عشنا [النصارى والمسلمون] ثمانية قرون ومات بعضنا من أجل بعض، تراقبنا، تكارهنا، تلاحقنا، تقالدنا، تعايشنا. كيف ستعيشون دون الآخر، في أية مرآة ستنظرون إلى أنفسكم، أي فردوس ستستعيدون؟”[30].

يتداخل في رواية المخطوط القرمزي لأنطونيو غالا -التي تعيد تخييل السيرة الذاتية لأبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة من خلال تتبع مختلف المراحل والتحولات التي عرفها منذ صغره إلى غاية توليه الحكم، ثم سقوط غرناطة، فلجوئه إلى فاس- فضاءان اثنان؛ التعايش، والكراهية. أما الأول فيأتي في شكل حنين استيعادي لمرحلة الأندلس المتسامحة التي اختلطت فيها الأديان والأنساب، وانصهر الجميع في وطن واحد يحكمه التعايش، والاحترام، وتبني قيم الاختلاف، وحرية التدين وأداء الشعائر والطقوس. “عشنا [النصارى والمسلمون] ثمانية قرون ومات بعضنا من أجل بعض، تراقبنا، تكارهنا، تلاحقنا، تقالدنا، تعايشنا. كيف ستعيشون دون الآخر، في أية مرآة ستنظرون إلى أنفسكم، أي فردوس ستستعيدون؟”[30].

تأتي استعادة مرحلة التعايش في إطار رصد مسار التحول والتغير الذي طرأ على الأندلس بعد تبدل موازين القوى، وإحكام قشتالة وأراغون سيطرتهما على باقي التراب الأندلسي، وصولا إلى غرناطة -آخر المعاقل- فكان ذلك إيذانا بانتهاء مرحلة السلم والعيش المشترك. “وها نحن هنا، يودّع واحدنا الآخر، التجسيدان الأخيران للإفراط الذي شكّلته هذه القرون. من احتكاك عالمين في هذا الفضاء الذي يسمونه الآن إسبانية”[31]. لكن الوقت حان لاستئصال المكون الأندلسي المسلم واليهودي. لم يعد التعايش والتسامح ممكنين بعد توالي المراسيم الملكية القاضية بتحويل الموريسكيين وتغيير إرثهم التاريخي والثقافي والديني، بهدف “استئصال جذور الأمة الموريسكية من تلك الأرض”[32]. قُتلت الآمال في نفوس الشعب الموريسكي، وتيقنوا أن الحوار، والمراسلات، والصمت لن يجدي نفعا في الحفاظ على وجودهم. فاشتعلت الثورة، وانطلقت الحرب.

شكلت الأندلس طيلة الحكم الإسلامي مرجعا مهما وقويا في تمثيل ثقافة التسامح الديني[33]، إذ لم يكن هناك فرق بين المسلمين والنصارى واليهود، فقد تم الحفاظ على الكُنس والكنائس، وسُمح بممارسة الشعائر، كما كان المسلمون يحضرون الاحتفالات النصرانية، وأغرتهم زيارة أدْيِرتهم في أعياد قدّيسيهم. ولم يكن يُفرض على أحد التحول إلى الإسلام. “كنا مسلمين ونصارى ويهودا وحتى البارحة، نطمح ونتنفس، كل حسب معتقده، في عالم روحي لا أدري ما إذا كان واحدا، لكنه متفَهّم من الجميع، وإن كان في كل مرة أقل”[34]. المستفاد مما سلف أن الدين لم يقسم الناس في الأندلس، والحروب “لم تكن جوهريا مسألة دينية، ونصارى الأندلس كثيرا ما قاتلوا إلى جانبنا جيوش الشمال”[35].

إن التحول سوف يبدأ مع الطمع المتواصل للنصرانيين في الاستيلاء على بلاد الأندلس بعد أن أصابها الوهن والضعف، وصارت تقدم الجزية بعد أن كانت تستخلصها. يحمّل غالا في الرواية -على لسان السارد- المرابطين مسؤولية تحول الحرب السياسية في الأندلس إلى حرب دينية. “عندئذ طرح ما إذا كان الإسلام هو الذي سيسيطر على شبه الجزيرة أم النصرانية، لكن هذا لم يكن ولا بشكل من الأشكال شعارا أندلسيا، بل كان شعارا مستوردا من أفريقيا”[36]. الحال أن المصادر والمراجع التاريخية المنصفة تكشف أن معظم أحداث تاريخ الأندلس وقعت كما يقول ماثيو كار “على خلفية الحملات الصليبية”[37]. ظلت دعاية الحرب النصرانية تقدم المسلمين على أنهم “عرق ملعون”، وزنادقة، وكفار فاسقون، وبرابرة متوحشون، و”عباد حجارة” في إشارة إلى حجارة الكعبة. أمام هذا الضغط والتجييش النصراني، وجد الأندلسيون أنفسهم يراسلون الملك المرابطي يوسف بن تاشفين طلبا للنجدة، “ردا على التقدم النصراني طلب حكام الطوائف العون من إمبراطورية المرابطين”[38].

أدى الانتصار الساحق في معركة الزلاقة عام 1086م/479هـ إلى تعزيز الحكم الإسلامي في الأندلس بقيادة المرابطين، فدحر التقدم النصراني الذي لم يأخذ المبادرة من جديد إلى في معركة العُقاب سنة 1212م، عندما تحالفت الممالك النصرانية ومنها قشتالة وأراغون. وظل ميزان الصراع منذئذ يميل لصالح هذه الممالك، وازداد العداء الديني مع توالي السنين، وتآكلت الدولة الأندلسية بعد انقسامها إلى طوائف وفِرق ودويلات.

دفعت حرب غرناطة الملك فرناندو إلى إرسال سفارات له إلى أوروبا خاصة إلى سويسرا وألمانيا وانكلترا، كما سيحصل على دعم البابا لتسهيل الحصول على مساعدة الأساقفة، ورؤساء الرهبانيات، والولايات الكنسية في أراجون وقشتالة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم الحصول على “براءة أخرى مَنحتْ الحملة بجدية صفة الحملة الصليبية (…) وتمنح لمن يتعاونون في ذلك غفرانات سخية”[39]، بحيث وعدت البابوية بغفران ذنوب المقاتلين في الحرب ضد الأندلسيين، أو من قام بدفع المال لهذا الغرض. حفزّت “صكوك الغفران” هذه عددا كبيرا من النصرانيين في أوروبا، وجعلتهم يُقبلون على المعارك. فساهم ذلك في تقوية جيش الملِكين فرناندو وإيزابيلا من ناحية الجنود والعتاد في مقابل غياب الدعم العثماني والمغربي[40].

ما إن سقطت غرناطة حتى نقض الملكان عهودهما، وصار الدين الوحيد المقبول في الأندلس هو المسيحية. رُفع شعار التعميد أو الطرد، فلم يعد هناك من يقول علنا ‘أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله’. وضعت النواقيس في المآذن، وتحولت المساجد إلى كنائس. “يقولون لهم كي يرتدوا عن إسلامهم: ‘جدك كان نصرانيا وارتد، فارتد أنت الآن’ (…) عمّد ثيزنيروس من شهر حزيران وحتى كانون الأول سبعين ألف مسلم. وكانت الملكة تقول له ‘مزيدا من النصارى وبسرعة أكبر'”[41]. لكن سرعان ما انكشف أن سياسة تعميد الغرناطيين فشلت، وأن المسلمين ظلوا محافظين على إسلامهم، وشعائرهم ولغتهم سرّا. كانوا يعمّدون ‘الرؤوس وليس الأرواح’، فلم يبق -في نظرهم- من خيار غير التهجير.

نخلص إلى أن الروايتين معا تمثلان لحظتين من الزمن الأندلسي؛ لحظة التآخي والتوادد والتعايش المشترك القائم على احترام حرية التدين، وغيرها من الأمور المرتبطة بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ثم لحظة الكراهية والتعذيب والتهجير التي اتّسمت بكل أشكال الإبادة والانتقام. يؤكد مؤلفو كتاب “الرد بالكتابة” أن الفتح الإسباني لأمريكا الوسطى شكّل نموذجا لجميع المشروعات الكولونيالية التي تلت، فقد “دأب الفتح الإمبراطوري على تدمير الأرض، وعادة ما كان يعتبر أن الشعوب المحتلة يمكن التخلص منها عند الحاجة، كما لو كانت من الأجناس الحيوانية الدخيلة”[42]. يبدو أنه رغم أهمية هذه الإشارة إلا أن الكتاب أغفل أن هذه الأساليب التي مارستها الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا اللاتينية طبقتها أولا على الموريسكيين واليهود بأن قامت بتطهير الأندلس من وجودهم، واعتبرتهم بمثابة أجناس غير إنسانية لا يليق بها غير الموت أو النفي.

الهوامش:

[1] – للتوسع في هذا المفهوم ينظر كتابنا التخييل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة، تفكيك النسق وتمثيل الأسئلة المضمرة دار راشد، الإمارات، 2019.

[2] -يُنظر:

– Simon Rose, what is historical fiction? P1-2 (www.risenetwok.ca/system/files/what)

– Simon Rose, The time Traveler’s Guide, Writing time travel stories and historical fiction, London: Sorcerer’s Letterbox Publishing, 2016.

[3]– ميلان كونديرا، فن الرواية، ترجمة بدر الدين عرودكي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء 2001، ص44.

[4]– ميلان كونديرا، فن الرواية، ص45.

[5] – سعيد الفلاق، “الرواية وتسريد التاريخ في نثر ما بعد الحداثة”، مجلة المناهل، ع102، صيف2021، ص551 وما بعدها.

[6]– يذكر ميخيل دو إيبالزا(Mikel de Epalza ) أن هناك حوالي 1500 عنوانا متصلا بشكل مباشر بالتاريخ العربي للأندلس. – Mikel de Epalza, “Les morisques, vue à partir des communautés mudéjares précédentes“, In Les morisques et leur temps, édi du CNRS, France,1983, p36.

بينما أحصت الباحثة مارتيني ريفيار (M. Ravillard) أكثر من 2000 عنوانا من المصادر والدراسات. (نقلا عن محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17، أفريقيا الشرق ط4، الدار البيضاء، 2014، ص7)، والواضح أن هناك أكثر من هذا العدد بالنظر إلى أن التأليف عن الأندلس لا يتوقف وبجميع اللغات الحية. لكن نلاحظ غيابا شبه كامل للكتب العربية التي تقدّم إحصاءات عن المؤلفات والدراسات المنشورة عن الأندلس قديما وحديثا وينبغي تدارك هذا الأمر.

[7] ـ يمكن العودة في هذا الإطار إلى كتاب الموريسكيون في الفكر التاريخي لصاحبه بونيس إيبارا، إذ يحاول من خلاله تتبع المؤلفات الكثيرة التي صدرت عن الموريسكيين بشكل خطيّ منذ سقوط غرناطة، من خلال وصف عقلية المؤرخين ونظرتهم لهذه الأحداث وتغيّرها عبر التاريخ بدءا من تبرير الطرد إلى الإقرار بالمبررات الواهية له، ثم البحث في الممارسات البشعة لمحاكم التفتيش وإجراءات العقاب والطرد والتنصير وغير ذلك. يُنظر

– ميخيل أنخيل بونيس إيبارا، الموريسكيون في الفكر التاريخي، ترجمة وسام محمد جزر، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2005.

[8] ـ راجعنا الكتب التالية

– Manuela Marin, AL-ANDALUS et les Andalousiene, traduit de l’Espagne par Anne-Marie Lapillonne, Edisud, France, 2000, p12.

– عيسى الحسن، الأندلس في ظل الإسلام، تكامل البناء الحضاري، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص14.

[9]– Manuela Marin, AL-ANDALUS et les Andalousiene, op cit., p10.

[10] ـ انظر

– Fernand Braudel, «Conflits et refus de civilisation espagnols et morisques au XVIe siècle». In Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 2ᵉ année, N. 4, 1947. pp 397-410.

[11] ـ انظر

– Albert M. le comte de Circourt, Histoire des Mores mudéjares et des morisques ou des arabes d’Espagne, tome premier, Paris, chez g.-a. dentu, imprimeur-libraire, 1846.

[12] – Jean-Pierre Dedieu, L’Espagne de 1492 à 1808, édit Belin, 2005, p3.

[13]– فيصل دراج، “هل في التاريخ حقيقة موضوعية؟” مجلة يتفكرون، العدد3، 2014، ص10.

[14]– بول ريكور، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ج1، ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006م، ص157.

[15]– عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، ط4، 2005، ص35.

[16]– عبد السلام أقلمون، الرواية والتاريخ، سلطان الحكاية وحكاية السلطان، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2010، ص34.

[17]– عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، الجزء1، المركز الثقافي العربي، ط5، 1996، ج1، ص14.

[18]– مجمل تاريخ المغرب، ج1، ص30.

[19]– عبد الله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي للكتاب، 2017، ص48.

[20]– عبد الله إبراهيم، التخيّل التاريخي السرد والامبراطورية والتجربة الاستعمارية، 2011، ص82.

[21]– هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، المشروع القومي للترجمة، ط1، 2004.

[22]– نفسه، من مقدمة المترجم، ص12.

[23]– إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة محمد عناني، منشورات رؤية، ط1، القاهرة 2006. ص70.

[24]– بنسالم حميش، هذا الأندلسي، دار الآداب، ط2، 2011م، ص101.

[25]– نفسه، ص39.

[26]– نفسه، ص95.

[27]– هذا الأندلسي، ص115.

[28]– بول ريكور، الزمان والسرد، ج3، ترجمة سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006، ص371.

[29]– مقدمة مجنون الحكم، مرجع سابق، ص7.

[30] – أنطونيو غالا، المخطوط القرمزي، ترجمة رفعت عطفة، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، دمشق، 1998، ص485.

[31] – المصدر نفسه، ص486.

[32] – مارمول كارباخال، وقائع ثورة الموريسكيين، ج1، ترجمة وسام محمد جزر، المركز القومي للترجمة، 1994، ص212.

[33] للتوسع في هذا الموضوع يُنظر

– David Bensoussan, L’Espagne des trois religions Grandeur et décadence de la convivencia. L’armattan, 2007.

[34] – المخطوط القرمزي، ص540.

[35] – المصدر نفسه، ص539-540.

[36] – المصدر نفسه، ص540.

[37] – ماثيو كار. الدين والدم، إبادة شعب الأندلس، ترجمة مصطفى قاسم، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، كلمة، 2013، ص73.

[38] – المرجع نفسه، ص60.

– نقرأ أيضا في كتاب الاستقصا “”فلما رأى رؤساء الأندلس ما نزل بهم من مضايقة عدو الدين، واستطالته على ثغور المسلمين، أجمع رأيهم على إجازة يوسف بن تاشفين فكاتبه أهل الأندلس كافة من الخاصة والعلماء يستصرخونه في تنفيس العدو عن مخنقهم، ويكونوا معه يدا واحدة عليه” (أحمد الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري. دار الكتابـ، الدار البيضاء، 1997، الجزء 2، ص 33).

[39] – المخطوط القرمزي، ص239.

[40] – يصف المقري تخلف المسلمين عن نصرة غرناطة فيقول “وبعثوا الكتب للعدوتين وهم طامعون في الإغاثة فلم يأت إليهم أحد”. (أحمد المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المجلد 4، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968، ص520)

[41] – المخطوط القرمزي، ص614.

[42] – بيل أشكروفت وآخرون، الرد بالكتابة النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، ترجمة شهرت العالم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2006، ص145.

رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه

رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه